Senin, 03 November 2014

Jalur Sutera

Jalur Sutra adalah nama yang diberikan seorang Jerman bernama von

Richthofen pada Abad-18M, untuk jalur darat yang menghubungkan Cina

dengan Eropa. Sekalipun baru dibuka resmi pada Abad-3SM, di masa Dinasti

Han yang mulai mengirim utusan ke berbagai negara Asia Selatan dan

Timur Tengah, namun Jalur Sutra sudah ada jauh sebelumnya. Jalur Sutra

terdiri dari banyak jalur yang bercabang-cabang, dan digunakan untuk

perdagangan berbagai komoditi selain sutra seperti gading, tanaman,

emas. Secara garis besar terdapat tiga jalur, di utara, tengah dan

selatan.

Jalur Utara menghubungkan Cina dengan Eropa hingga Laut Mati, melalui Urumqi dan Lembah Fergana. Jalur Tengah menghubungkan Cina dengan Eropa hingga tepian Laut Meditrrannia, melalui Dun-huang, Kocha, Kashgar, menuju Persia. Jalur Selatan menghubungkan Cina dengan Afghanistan, Iran dan India, melalui Dun-huang dan Khotan menuju Bachtra dan Kashmir. Di Cina, Jalur Sutra berujung di Changan atau Xian, ibukota kerajaan, ke arah barat melewati koridor Gansu, menuju Dun-huang di sisi Gurun Taklimakan. Jalur utara mulai dari Dun-huang dan Yu-men Guan, menyeberangi Gurun Gobi menuju Hami (Kumul), lalu menyisir kaki Tian-shan di bagian utara Taklimakan. Setelah oasis Turfan, menuju Urumqi dan Lembah Fergana untuk masuk Eropa hingga Laut Mati. Jalur ini bercabang di Turfan, ke oasis Kucha, menuju Kashgar di kaki Pamirs.

Jalur selatan mulai Dun-huang, melewati Yang Guan, menyusuri sisi selatan Taklimakan, melalui Miran, Hetian (Khotan) dan Shache (Yarkand), menuju utara lalu menuju Kashgar. Masih ada beberapa cabang jalur, salah satunya bercabang dari jalur selatan menuju sisi timur Gurun Taklimakan ke kota Loulan, lalu bergabung dengan jalur utara di Korla. Dari Kashgar yang simpang lalulintas Asia, ada jalur menyeberangi Pamirs menuju Samarkand dan menuju selatan ke Laut Kaspia; atau jalur ke selatan melewati Karakorum menuju India; dan sebuah jalur lain menuju Kuqa, menyeberangi Tian-shan, menuju Laut Kaspia melalui Tashkent

Asal-usul Sutra dan Perkembangan Sutra di Cina

Legenda Cina memberi gelar Dewi Sutra kepada Putri Hsi-Ling-Shih, istri Kaisar Kuning yang mistis, yang disebut memerintah Cina sekitar tahun 3000SM. Putri Hsi-Ling-Shih dianggap berjasa memperkenalkan ulat sutra dan cara pengembakbiakannya. Pada tahun 1927 ditemukan kepompong ulat sutra dari masa 2600-2300SM di bantaran Sungai Huangho, Propinsi Shanxi, Cina sebelah utara. Di Qianshanyang, Propinsi Zhejiang ditemukan pita, serat sutra, dan perca, dari masa sekitar tahun 2000SM. Di bagian hilir Sungai Yang-tze bahkan ditemukan sebuah cangkir kecil dari gading bermotif-hias ulat sutra, alat tenun, serat sutra dan perca dari masa antara 6000-7000SM.

Pada awalnya sutra hanya boleh digunakan di kalangan istana (raja, kerabat dekat, pejabat tinggi). Di dalam istana, kaisar mengenakan jubah sutra putih, di luar istana kaisar dan permaisurinya mengenakan jubah sutra kuning. Pada Abad-5SM, paling tidak terdapat enam propinsi Cina penghasil sutra. Setiap musim semi, Permaisuri memimpin langsung upacara pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia, atau menyelundupkan telur atau kepompong sutra ke luar Cina, akan dihukum mati. Secara bertahap produksi kain sutra menjadi industri dan elemen penting ekonomi Cina, sutra digunakan sebagai instrumen musik, tali pancing, tali busur panah, tali pengikat, dan kertas tulis. Akhirnya orang kebanyakanpun boleh mengenakan pakaian sutra. Pada masa Dinasti Han [206SM-220M] sutra tidak lagi sekedar produk industri atau barang dagangan. Petani membayar pajak dengan beras dan sutra, pegawai menerima gaji dan hadiah sutra.

Perdagangan Sutra

Sutra menjadi komoditi perdagangan internasional Cina yang sangat berharga antara. Perdagangan sutra telah terjadi jauh sebelum Jalur Sutra dibuka resmi pada Abad-3SM. Di desa Deir el Medina dekat Thebes, Lembah Raja-raja, Mesir, situs makam para pekerja raja Mesir, ditemukan mummi seorang wanita berusia antara 30-50 tahun. Mummi tersebut mengenakan sutra. Berdasarkan data anthropologis, metode mummifikasi, keadaan makam dan ‘amino-acid racemization’, mummi tersebut dinyatakan berasal dari sekitar tahun 1070, masa Dinasti Ke-21! [G.Lubec, J. Holaubek, C. Feldl, B. Lubec, E. Strouhal. NATURE, March 4, 1993]. Sebelum temuan ini, tercatat bahwa sutra digunakan di Mesir pada masa Dinasti Ptolomeik (sekitar Abad-3), termasuk Cleopatra.

Pada Abad-4SM, orang-orang Yunani dan Roma mulai berbicara tentang Seres, Kerajaan Sutra. Beberapa sejarawan menceritakan bahwa pasukan Marcus Licinius Crassus, Gubernur Siria, adalah orang Romawi pertama yang matanya silau (dalam arti sebenarnya) karena sutra. Dalam pertempuran Carrhae dekat Sungai Efrat, tahun 53SM, para serdadu Romawi panik karena mata mereka silau oleh kilauan sutra rompi pelindung serdadu Partian. Dalam waktu satu dasawarsa sutra Cina menjadi pakaian eksklusif elit Roma (seluruh pakaian Kaisar Heliogabalus [218-222] terbuat dari sutra), tapi segera meluas ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan yang terendah, seperti dicatat Marcellinus Ammianus, tahun 380. Permintaan sutra semakin meningkat, sehingga harga sutra di Roma sangat tinggi (sepotong sutra dari jenis terbaik berharga 300 denarii, senilai gaji setahun prajurit Romawi). Banyak sumber menyatakan bahwa permintaan tinggi sutra impor telah merusak sendi-sendi ekonomi Romawi.

Pada Abad-2SM, duta Kaisar Wu-Ti dari Dinasti Han mengunjungi Persia dan Mesopotamia, membawa berbagai hadiah, termasuk sutra. Kejayaan sutra dan Jalur Sutra berlanjut di masa Dinasti Tang [618-907], seperti terbukti dari banyak penemuan arkeologis (penemuan Aurel Stein tahun 1907 adalah salah satu yang paling dramatis). Stein menemukan lebih dari 10,000 naskah, berbagai lukisan, kain dan panji sutra di sebuah ruangan di Gua Seribu Buddha, dekat Dunhuang, sebuah tempat perhentian di sebelah baratlaut Gansu. Artefak itu adalah barang yang disembunyikan para biarawan Buddhis karena adanya sinyal serangan suku Tangut dari Tibet, sekitar tahun 1015.

Perdagangan Jalur Sutra

Selama satu milenium berikutnya, produk gelas Jahudi dan kain linen menjadi barang dagang utama yang dipertukarkan dengan sutra dan rempah dari Cina dan India. Kayumanis (cinnamon), cassia (kulit kayu bahan pembuat kayumanis), jade, kamper, dan produk Cina lainnya memiliki pasar yang bagus di Barat. Rujukan terawal dalam naskah tentang produk dari Asia Timur (cinnamon dan cassia), terdapat di Kel30:23: Musa diperintahkan untuk mengambil "rempah-rempah pilihan, mur tetesan limaratus syikal, dan kayu teja (kayumanis) yang harum (kinamon besem) setengah dari itu". Dalam Kel.30:24 disebutkan bahwa Musa diperintahkan untuk mengambil "kayu teja (kayumanis, cassia, kiddah) lima ratus syikal".

Dalam naskah Mishnah, seorang tokoh halakah Rabbi Chiyya bar Abba disebut sebagai salah seorang peniaga Timur-Dekat, yang memperdagangkan tiga barang dagangan utama di sepanjang jalur ke Cina, yaitu: barang-barang dari kaca, rami halus, dan linen.Herodotus (485-425SM) menyatakan bahwa kata Yunani kinnamomon berasal dari Kanaan (3.111). Begitu pula kata yang digunakan dalam Kitab Keluaran untuk cassia, kiddah, muncul dalam bahasa Yunani menjadi Kitto. Kata lain dalam Alkitab kes’iah (Maz45.9), menjadi kata Yunani Kasia. Transkripsi kata Aram ke bahasa Yunani menunjukkan bahwa para pedaganglah yang pertama kali membawa rempah tersebut dari abad-5SM dari Asia Timur ke Kawasan Mediterranean sebagai barang dagangan. Sebuah manuskrip Latin abad-4, Descriptus Orbis, menyebutkan Beth Shean sebagai sebuah kota pemasok kain bagi seluruh dunia. Keunggulan tekstil dan pakaian yang diproduksi kalangan Jahudi Beth Shean juga diakui oleh Kaisar Romawi Diocletian.

Jalur Utara menghubungkan Cina dengan Eropa hingga Laut Mati, melalui Urumqi dan Lembah Fergana. Jalur Tengah menghubungkan Cina dengan Eropa hingga tepian Laut Meditrrannia, melalui Dun-huang, Kocha, Kashgar, menuju Persia. Jalur Selatan menghubungkan Cina dengan Afghanistan, Iran dan India, melalui Dun-huang dan Khotan menuju Bachtra dan Kashmir. Di Cina, Jalur Sutra berujung di Changan atau Xian, ibukota kerajaan, ke arah barat melewati koridor Gansu, menuju Dun-huang di sisi Gurun Taklimakan. Jalur utara mulai dari Dun-huang dan Yu-men Guan, menyeberangi Gurun Gobi menuju Hami (Kumul), lalu menyisir kaki Tian-shan di bagian utara Taklimakan. Setelah oasis Turfan, menuju Urumqi dan Lembah Fergana untuk masuk Eropa hingga Laut Mati. Jalur ini bercabang di Turfan, ke oasis Kucha, menuju Kashgar di kaki Pamirs.

Jalur selatan mulai Dun-huang, melewati Yang Guan, menyusuri sisi selatan Taklimakan, melalui Miran, Hetian (Khotan) dan Shache (Yarkand), menuju utara lalu menuju Kashgar. Masih ada beberapa cabang jalur, salah satunya bercabang dari jalur selatan menuju sisi timur Gurun Taklimakan ke kota Loulan, lalu bergabung dengan jalur utara di Korla. Dari Kashgar yang simpang lalulintas Asia, ada jalur menyeberangi Pamirs menuju Samarkand dan menuju selatan ke Laut Kaspia; atau jalur ke selatan melewati Karakorum menuju India; dan sebuah jalur lain menuju Kuqa, menyeberangi Tian-shan, menuju Laut Kaspia melalui Tashkent

Asal-usul Sutra dan Perkembangan Sutra di Cina

Legenda Cina memberi gelar Dewi Sutra kepada Putri Hsi-Ling-Shih, istri Kaisar Kuning yang mistis, yang disebut memerintah Cina sekitar tahun 3000SM. Putri Hsi-Ling-Shih dianggap berjasa memperkenalkan ulat sutra dan cara pengembakbiakannya. Pada tahun 1927 ditemukan kepompong ulat sutra dari masa 2600-2300SM di bantaran Sungai Huangho, Propinsi Shanxi, Cina sebelah utara. Di Qianshanyang, Propinsi Zhejiang ditemukan pita, serat sutra, dan perca, dari masa sekitar tahun 2000SM. Di bagian hilir Sungai Yang-tze bahkan ditemukan sebuah cangkir kecil dari gading bermotif-hias ulat sutra, alat tenun, serat sutra dan perca dari masa antara 6000-7000SM.

Pada awalnya sutra hanya boleh digunakan di kalangan istana (raja, kerabat dekat, pejabat tinggi). Di dalam istana, kaisar mengenakan jubah sutra putih, di luar istana kaisar dan permaisurinya mengenakan jubah sutra kuning. Pada Abad-5SM, paling tidak terdapat enam propinsi Cina penghasil sutra. Setiap musim semi, Permaisuri memimpin langsung upacara pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia, atau menyelundupkan telur atau kepompong sutra ke luar Cina, akan dihukum mati. Secara bertahap produksi kain sutra menjadi industri dan elemen penting ekonomi Cina, sutra digunakan sebagai instrumen musik, tali pancing, tali busur panah, tali pengikat, dan kertas tulis. Akhirnya orang kebanyakanpun boleh mengenakan pakaian sutra. Pada masa Dinasti Han [206SM-220M] sutra tidak lagi sekedar produk industri atau barang dagangan. Petani membayar pajak dengan beras dan sutra, pegawai menerima gaji dan hadiah sutra.

Perdagangan Sutra

Sutra menjadi komoditi perdagangan internasional Cina yang sangat berharga antara. Perdagangan sutra telah terjadi jauh sebelum Jalur Sutra dibuka resmi pada Abad-3SM. Di desa Deir el Medina dekat Thebes, Lembah Raja-raja, Mesir, situs makam para pekerja raja Mesir, ditemukan mummi seorang wanita berusia antara 30-50 tahun. Mummi tersebut mengenakan sutra. Berdasarkan data anthropologis, metode mummifikasi, keadaan makam dan ‘amino-acid racemization’, mummi tersebut dinyatakan berasal dari sekitar tahun 1070, masa Dinasti Ke-21! [G.Lubec, J. Holaubek, C. Feldl, B. Lubec, E. Strouhal. NATURE, March 4, 1993]. Sebelum temuan ini, tercatat bahwa sutra digunakan di Mesir pada masa Dinasti Ptolomeik (sekitar Abad-3), termasuk Cleopatra.

Pada Abad-4SM, orang-orang Yunani dan Roma mulai berbicara tentang Seres, Kerajaan Sutra. Beberapa sejarawan menceritakan bahwa pasukan Marcus Licinius Crassus, Gubernur Siria, adalah orang Romawi pertama yang matanya silau (dalam arti sebenarnya) karena sutra. Dalam pertempuran Carrhae dekat Sungai Efrat, tahun 53SM, para serdadu Romawi panik karena mata mereka silau oleh kilauan sutra rompi pelindung serdadu Partian. Dalam waktu satu dasawarsa sutra Cina menjadi pakaian eksklusif elit Roma (seluruh pakaian Kaisar Heliogabalus [218-222] terbuat dari sutra), tapi segera meluas ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan yang terendah, seperti dicatat Marcellinus Ammianus, tahun 380. Permintaan sutra semakin meningkat, sehingga harga sutra di Roma sangat tinggi (sepotong sutra dari jenis terbaik berharga 300 denarii, senilai gaji setahun prajurit Romawi). Banyak sumber menyatakan bahwa permintaan tinggi sutra impor telah merusak sendi-sendi ekonomi Romawi.

Pada Abad-2SM, duta Kaisar Wu-Ti dari Dinasti Han mengunjungi Persia dan Mesopotamia, membawa berbagai hadiah, termasuk sutra. Kejayaan sutra dan Jalur Sutra berlanjut di masa Dinasti Tang [618-907], seperti terbukti dari banyak penemuan arkeologis (penemuan Aurel Stein tahun 1907 adalah salah satu yang paling dramatis). Stein menemukan lebih dari 10,000 naskah, berbagai lukisan, kain dan panji sutra di sebuah ruangan di Gua Seribu Buddha, dekat Dunhuang, sebuah tempat perhentian di sebelah baratlaut Gansu. Artefak itu adalah barang yang disembunyikan para biarawan Buddhis karena adanya sinyal serangan suku Tangut dari Tibet, sekitar tahun 1015.

Perdagangan Jalur Sutra

Selama satu milenium berikutnya, produk gelas Jahudi dan kain linen menjadi barang dagang utama yang dipertukarkan dengan sutra dan rempah dari Cina dan India. Kayumanis (cinnamon), cassia (kulit kayu bahan pembuat kayumanis), jade, kamper, dan produk Cina lainnya memiliki pasar yang bagus di Barat. Rujukan terawal dalam naskah tentang produk dari Asia Timur (cinnamon dan cassia), terdapat di Kel30:23: Musa diperintahkan untuk mengambil "rempah-rempah pilihan, mur tetesan limaratus syikal, dan kayu teja (kayumanis) yang harum (kinamon besem) setengah dari itu". Dalam Kel.30:24 disebutkan bahwa Musa diperintahkan untuk mengambil "kayu teja (kayumanis, cassia, kiddah) lima ratus syikal".

Dalam naskah Mishnah, seorang tokoh halakah Rabbi Chiyya bar Abba disebut sebagai salah seorang peniaga Timur-Dekat, yang memperdagangkan tiga barang dagangan utama di sepanjang jalur ke Cina, yaitu: barang-barang dari kaca, rami halus, dan linen.Herodotus (485-425SM) menyatakan bahwa kata Yunani kinnamomon berasal dari Kanaan (3.111). Begitu pula kata yang digunakan dalam Kitab Keluaran untuk cassia, kiddah, muncul dalam bahasa Yunani menjadi Kitto. Kata lain dalam Alkitab kes’iah (Maz45.9), menjadi kata Yunani Kasia. Transkripsi kata Aram ke bahasa Yunani menunjukkan bahwa para pedaganglah yang pertama kali membawa rempah tersebut dari abad-5SM dari Asia Timur ke Kawasan Mediterranean sebagai barang dagangan. Sebuah manuskrip Latin abad-4, Descriptus Orbis, menyebutkan Beth Shean sebagai sebuah kota pemasok kain bagi seluruh dunia. Keunggulan tekstil dan pakaian yang diproduksi kalangan Jahudi Beth Shean juga diakui oleh Kaisar Romawi Diocletian.

Aru Palaka

Arung Palakka

Arung Palakka dan Riwayat Persekutuan 236 tahun

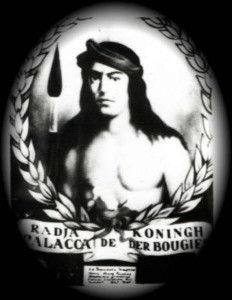

Lukisan Wajah Arung Palakka

Tulisan ini tak hendak ikut-ikutan memberi cap “pengkhianat” bagi bangsa Indonesia kepada sosok yang dikenal tak punya rasa takut ini “La Tenri Tatta”, sesuatu yang sejatinya tak layak disematkan mengingat nama Indonesia sendiri belum lahir saat Arung Palakka hidup. Meski Hasanuddin, seteru nya dilabeli gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia, tak serta merta kemudian menempatkan Arung Palakka di kutub berbeda.

Anak Asuhan Karaeng Pattingalloang

Bone adalah sebuah nama besar. Sejak abad

14M, nama Bone sudah digaungkan dengan berbagai macam panji kebesaran.

Adalah Matasilompoé [Manurungngé ri Matajang] (1392-1424) yang tercatat

dalam tarikh sebagai yang mula-mula menegakkan kerajaan di pesisir timur

semenanjung Sulawesi Selatan ini. Kerajaan yang berada di bibir teluk

Bone ini mulai melenggang dalam panggung sejarah Indonesia sejak abad 17

hingga di abad modern kini.

Bone, menyeruak dalam kronik penulisan

sejarah nasional Indonesia sejatinya bermula pada posisi yang kurang

simpatik. Ketika pertamakali menyebut nama Bone, maka ingatan sejarah

kita akan memunculkan sosok Arung Palakka, Raja Bone ke-16 yang bernama

lengkap Arung Palakka La Tenritatta To Ureng To-ri SompaE Petta MalampeE

Gemme’na Daeng Serang To’ Appatunru Paduka Sultan Sa’adduddin Matinroe

ri Bontoala (1672-1696) – sosok penting yang menjadi penyebab jatuhnya

kerajaan Gowa Tallo tahun 1669. Juga tak bisa disangkal bahwa dia dan

balatentara To Angke nya turut andil di bawah arahan VOC menumpas

pemberontakan Minangkabau 1666 dan Trunojoyo Madura 1679.

Arung Palakka, sosok kontroversial ini

berada di kutub berseberangan dengan Sultan Hasanuddin, Sultan Gowa yang

sezaman dengannya dan kemudian ditahbiskan sebagai Pahlawan Nasional.

Karena pilihan politiknya saat itu, dengan tetap menghormati latar

belakang sosio-historisnya, Arung Palakka kelak kemudian lebih sering

dimasukkan dalam deretan sosok antagonis dalam laku sejarah, berada

dalam barisan yang sama dengan Sultan Haji (Banten), Amangkurat II

(Mataram), hingga Sultan Hamid II (Pontianak). Namun terlepas dari

segala kontroversinya, sosok Arung Palakka nyatanya hingga kini menjadi

simbol kehormatan dan perlawanan rakyat Bone terhadap kekuasaan asing

(Gowa-Tallo).

Tulisan ini tak hendak ikut-ikutan

memberi cap “pengkhianat” bagi bangsa Indonesia kepada sosok yang

dikenal tak punya rasa takut ini “La Tenri Tatta”, sesuatu yang

sejatinya tak layak disematkan mengingat nama Indonesia sendiri belum

lahir saat Arung Palakka hidup. Meski Hasanuddin, seteru nya dilabeli

gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia, tak serta merta

kemudian menempatkan Arung Palakka di kutub berbeda. Buku Sejarah mesti

bijak dan netral menempatkan sosok ini, kalau tak hendak menyesatkan

generasi masa depan dengan labelisasi yang menyesatkan. Bagi Bone, Arung

Palakka adalah pahlawan. Bagi Gowa Tallo (bukan Indonesia), memang

Arung Palakka adalah sosok penentang yang telah mempermalukan Gowa Tallo

hingga beratus tahun kemudian. Bagi kita, Arung Palakka layak dijadikan

salah satu bahan “pembacaan” bijak mengenai sejarah bangsa bugis

mempertahankan kehormatannya.

Arung Palakka sendiri sejatinya sejak

berumur 11tahun sudah diasuh dalam lingkungan istana Gowa-Tallo. Adalah

Karaeng Pattingalloang, tumabbicara butta (mahapatih) yang

turun langsung mengasuh pangeran Bone ini. Bersama puluhan bangsawan

Bone, kala itu Arung Palakka berada dalam pengawasan Gowa Tallo sebagai

duta/tawanan kerajaan Bone yang baru saja takluk. Arumpone saat itu, La

Maddaremmeng (memerintah 1625-1640) dihukum oleh Gowa-Tallo atas desakan

bangsawan Bone termasuk ibundanya sendiri Datu Pattiro We

Tenrisoloreng, juga karena kerajaan Wajo dan Soppeng merasa terganggu

dengan kebijakan politis-ekspansif La Maddaremmeng di wilayah Bone, Wajo

dan Soppeng. La Maddaremmeng sendiri dipercaya mendesakkan keyakinannya

untuk menghapuskan perbudakan, dan penerapan syariat Islam yang ketat

dengan pelarangan sabung ayam, judi dan minum tuak; sebuah kebijakan

yang saat itu tidak popular dan mengancam kedudukan para bangsawan.

Dalam sebuah serangan kolosal, psaukan Gowa-Tallo yang dipimpin langsung

Patih Karaeng Pattingalloang berhasil membekuk Bone dan menawan La

Maddaremmeng bersama beberapa pengikutnya, termasuk bocah Arung Palakka

dan keluarganya.

Lukisan rekaan Karaeng Patingalloang

Tentang

Karaeng Pattingalloang, bapak asuh Arung Palakka ini terkenal sebagai

sosok cerdas penyuka sains yang menjadi sentra kebijakan Gowa-Tallo yang

cemerlang. Di masa mahapatih yang menguasai setidaknya tujuh bahasa

asing ini, Gowa-Tallo tumbuh menjadi negara maritim yang kuat dan sangat

disegani di kawasan Indonesia bagian timur. Tak kurang dari Sulu,

Sumbawa, Timor, Bima, Aru, Banda, Borneo merasakan pengaruhnya. Semenjak

kejatuhan Melaka tahun 1511 oleh Protugis, para saudagar beralih ke

pelabuhan Makassar yang kebetulan memang berada di lintas strategis

pelayaran dari dan ke Maluku, kepulauan penghasil rempah yang pesonanya

tercium ke seantero dunia hingga bangsa Eropa membangkitkan visi

imperialismenya.

Tentang

Karaeng Pattingalloang, bapak asuh Arung Palakka ini terkenal sebagai

sosok cerdas penyuka sains yang menjadi sentra kebijakan Gowa-Tallo yang

cemerlang. Di masa mahapatih yang menguasai setidaknya tujuh bahasa

asing ini, Gowa-Tallo tumbuh menjadi negara maritim yang kuat dan sangat

disegani di kawasan Indonesia bagian timur. Tak kurang dari Sulu,

Sumbawa, Timor, Bima, Aru, Banda, Borneo merasakan pengaruhnya. Semenjak

kejatuhan Melaka tahun 1511 oleh Protugis, para saudagar beralih ke

pelabuhan Makassar yang kebetulan memang berada di lintas strategis

pelayaran dari dan ke Maluku, kepulauan penghasil rempah yang pesonanya

tercium ke seantero dunia hingga bangsa Eropa membangkitkan visi

imperialismenya.

Bangsa-bangsa asing banyak berdatangan ke

Makassar untuk berniaga, termasuk pedagang Melayu, Inggris, Spanyol,

Arab dan Belanda. Pada suatu ketika, pedagang Belanda berbuat keonaran

di pelabuhan Makassar dan karenanya mereka diusir dan tak diperkenankan

lagi berdagang di Makassar setelah kejadian itu. Sejak itu, dendam mulai

dipelihara oleh pedagang Belanda dan menjadi musabab awal diincarnya

Gowa-Tallo untuk dikuasai VOC kemudian. Di masa itu, Arung Palakka

tumbuh menjadi pangeran cerdas yang mengikuti seksama

kebijakan-kebijakan Karaeng Pattingalloang, yang kebetulan juga sangat

menghargai kecerdasan Karaeng Serang, nama remaja Arung Palakka.

Tahun 1654, Karaeng Pattingalloang

mangkat dan digantikan putranya yang rupanya kurang mewarisi

kebijaksanaan ayahnya, Karaeng Karunrung. Karaeng muda ini terkenal

sangat temperamental dan lebih menyukai aktifitas militer yang

ekspansif. Untuk memperkuat kerajaan Gowa-Tallo, dia memerintahkan

pembangunan kanal raksasa di sekitar benteng-benteng yang dimiliki

kerajaan. Para tawanan kerajaan dikerahkan dalam pembangunan ini, tidak

terkecuali bangsawan-bangsawan Bone termasuk Arung Palakka. Dengan kerja

paksa yang melelahkan dan merendahkan martabat mereka, Arung Palakka

kemudian berpikir untuk mengumpulkan bangsawan-bangsawan Bone yang jadi

pengikutnya untuk melarikan diri dari Makassar. Bersama 4000

pengikutnya, ia menghindari kejaran pasukan Gowa Tallo menuju Buton,

kemudian pada akhirnya berlabuh di Batavia tahun 1664 yang disambut oleh

sahabatnya Corneelis J Speelman yang saat itu baru saja dipecat dari

posisi Gubernur Jendral VOC di Coromandel, Srilanka.

Triumvirat Speelman-Arung Palakka-Jonker

Cornelis J Speelman (1628-1684)

Batavia

tahun 1665 menjadi tempat pertemuan tiga pemuda yang masing-masing

memiliki ambisi individual menegakkan kehormatannya. Laksamana Cornelis

Janszoon Speelman (36tahun) adalah petinggi VOC Coromandel yang dipecat

karena perdagangan gelap, Arung Palakka (30tahun) adalah pangeran Bone

yang kabur dari kerajaan Gowa-Tallo, Kapitan Jonker (40an tahun) adalah

raja muda muslim Tahalele asal Maluku yang terusir dari kampungnya.

Ketiganya kemudian diam-diam membentuk sebuah triumvirate yang bergerak

di bawah panji perusahaan dagang Hindia Timur milik Belanda VOC

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie).

Batavia

tahun 1665 menjadi tempat pertemuan tiga pemuda yang masing-masing

memiliki ambisi individual menegakkan kehormatannya. Laksamana Cornelis

Janszoon Speelman (36tahun) adalah petinggi VOC Coromandel yang dipecat

karena perdagangan gelap, Arung Palakka (30tahun) adalah pangeran Bone

yang kabur dari kerajaan Gowa-Tallo, Kapitan Jonker (40an tahun) adalah

raja muda muslim Tahalele asal Maluku yang terusir dari kampungnya.

Ketiganya kemudian diam-diam membentuk sebuah triumvirate yang bergerak

di bawah panji perusahaan dagang Hindia Timur milik Belanda VOC

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie).

Di tangan triumvirate ini, kekuatan

militer menjadi wajah yang lazim digunakan VOC dalam mengamankan

kepentingannya. Riwayat kekerasan di balik politik dagang monopolistic

konon bermuasal dari persekutuan ini. Berbagai ekspedisi militer

dikerahkan di berbagai wilayah kekuasaan VOC, sebutlah misalnya ketika

Arung Palakka dan pasukannya dikerahkan dalam ekspedisi Verspreet yang

berhasil menumpas perlawanan rakyat Minangkabau dan seluruh pantai barat

Sumatera. Ekspedisi militer ini juga berhasil memutus hubungan

Minangkabau dengan Aceh, sekaligus berhasil menguasai sumber tambang

emas Salido yang terkenal. Oleh Arung Palakka bersama Speelman,

kekuasaan VOC diperluas hingga Ulakan di Pariaman yang kemudian

mengangkat Arung Palakka diangkat sebagai Raja Ulakan. Kisah seputar

riuh penguasaan tambang emas Salido ini kemudian diangkat menjadi latar

novel fiksi-sejarah bertajuk Rahasia Meede – Misteri Harta Karun VOC

(Penerbit Hikmah, 2007) yang ditulis oleh ES Ito.

Ekpedisi militer lainnya yang melibatkan

triumvirate ini juga berlangsung di beberapa daerah, terutama yang

terkenal adalah penaklukan Gowa-Tallo dalam Perang Makassar (1667-1669)

dan penumpasan pemberontakan Trunojoyo di Jawa Timur (1679). Tercatat

juga mereka turun dalam medan perang di Palembang dan Jambi (1681),

serta Perang Banten saat memadamkan perlawanan Sultan Abu’lFatah

(1682-1683).

Pencapaian paling penting Arung Palakka

bersama dua kompatriotnya ini tak lain adalah takluknya Gowa-Tallo dalam

Perang Makassar (1667-1669) dan Bone kembali berdaulat setelah sekian

lama menjadi kerajaan bawahan. Tak hanya itu saja, keberhasilan ini

menguatkan dominasi dan hegemoni kekuatan Bone, dan Arung Palakka secara

individual atas seluruh semenanjung Sulawesi bagian selatan, dari

Selayar di selatan, hingga Mandar dan Toraja serta Luwu di utara.

Sebaliknya, kekalahan Gowa-Tallo meninggalkan luka sejarah yang mengoyak

hubungan kedua bangsa ini hingga beratus-ratus tahun kemudian.

Makam Kapitan Jonker di Pejonkeran, Marunda

Persekutuan tiga serangkai Speelman-Arung

Palakka-Jonker ini nyatanya juga meninggalkan jejak di buku-buku

sejarah, syair-syair Makassar, sinrilik dan cerita-cerita lokal Bugis

Makassar. Bahkan riwayat persekutuan ini terabadikan pada sebuah nama

tempat di utara Jakarta. Konon, pasukan Arung Palakka menamakan dirinya

sebagai To Angke’ (Bahasa Bugis: Orang Yang Memiliki

Kehormatan), sebagai bentuk simbolis gerakan pemberontakan mereka untuk

mengembalikan kehormatan Bone dari kuasa kuasa Gowa-Tallo. Hingga kini,

tanah perdikan yang dihibahkan kepada Pasukan Bone di mulut teluk

Jakarta itu dinamakan Muara Angke, tempat menetapnya orang-orang Bugis

Bone yang menamakan dirinya orang Angke’. Hingga kini, kawasan itu

banyak didiami oleh orang-orang Bugis perantauan. Kapitan Jonker sendiri

mendapat tanah luas di Marunda, yang kelak tanah itu di kenal sebagai

daerah Pejonkeran.

Persekutuan 236 tahun

Telatennya Arung Palakka merawat hubungan

saling menguntungkan antara dirinya dan Speelman kala itu menjejakkan

sebuah kesepahaman untuk saling menjaga kedaulatan bahkan hingga

keduanya terubujur mati di dalam tanah. Kedudukan VOC terkuatkan dengan

dukungan balatentara dari Bone, dan sebagai imbalannya VOC mendukung

penuh kedaulatan Bone atas wilayah dan pengaruhnya dari gangguan

kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan Arung Palakka kemudian memperlebar

dominasi geo-politis individualnya tidak hanya seluas wilayah Bone yang

dia warisi, tapi juga berhasrat mempersatukan Sulawesi Selatan dalam

rengkuhan singgasananya, termasuk Toraja dan Luwu di utara, yang sejak

dulu jauh dari hiruk pikuk kekuasaan politik di selatan.

Sejatinya, dominasi Bone di Sulawesi

Selatan pada abad 17 dan 18M menimbulkan sederet luka pada

kerajaan-kerajaan sekitarnya. Meski terikat dalam perjanjian kuno Tellumpoccoe antara

tiga kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo, namun tak ayal hegemoni Bone yang

berlimpah semenjak Perang Makassar menyebabkan kedudukan kerajaan

lainnya jatuh ke posisi paria, terutama Wajo dan Mandar. Saat Perang

Makassar sendiri, Wajo dam Mandar cenderung memihak ke Gowa-Tallo.

Banyak kronik kerajaan-kerajaan itu menyebutkan banyak bangsawan dan

rakyat Wajo, juga Mandar dan Toraja diperdagangkan sebagai budak oleh

Bone. Saat itu, perdagangan budak memang sempat menjadi komoditas yang

sangat menguntungkan. Belum lagi soal beban pajak yang berat dikenakan

kepada Wajo yang dianggap kalah perang. Hal yang sama berlaku untuk

rakyat Mandar dan Toraja yang juga mengalami kekerasan serupa. Dalam

banyak cerita rakyat disebutkan bahwa orang Bone berhak menampar wajah

orang Wajo kalau menolak menyeberangkan mereka ke seberang Danau Tempe.

Juga bagaimana pemeo yang tertanam di kepala orang Toraja melalui

cerita-cerita rakyat bahwa Bone adalah pembawa petaka bagi negerinya.

Konflik elite itu sesungguhnya kemudian sangat membekas di kalangan

rakyat bawah yang paling merasakan dampak langsung pergumulan politis

kerajaan-kerajaan itu.

Akhir hidup tokoh-tokoh persekutuan ini

berakhir tragis, kecuali Arung Palakka. Speelman wafat di Batavia pada

11 Januari 1684, meninggalkan banyak kasus korupsi dan penyelewengan

kekuasaan setelah dipecat dari posisi Gubernur Jendral VOC. Akhir hidup

Kapitan Jonker mengenaskan. Setelah pelindung utamanya, Speelman wafat,

ia sendiri kemudian dikejar-kejar pasukan VOC. Rumahnya di Marunda

dikepung tahun 1689, dan Jonker yang bernama asli JonckerJouwa de Manipa terbunuh

dalam peristiwa itu. Arung Palakka mangkat pada usia 61 tahun di

Bontoala, tahun 1696. Ia dimakamkan di wilayah kekuasaan Gowa-Tallo yang

diperanginya 30 tahun sebelumnya. Ia meninggal karena penyakit hidung

yang menghinggapinya sejak berenang menyeberangi selat Madura di tahun

1679. Tak ada anak kandung yang didapatnya dari tiga pernikahan dengan

bangsawan Bugis. Penggantinya, La Patau yang memerintah dari tahun

1696-1714 adalah keponakannya yang diangkat sebagai putra mahkota.

Buah dari hubungan mesra antara Arung

Palakka dan Speelman berdampak hingga hingga dua abad setelah keduanya

meninggal. Kerajaan Bone menjadi satu-satunya wilayah di Sulawesi

Selatan, pun mungkin di seantero kepulauan Indonesia, yang masih bebas

merdeka tanpa perlu membayar pajak dan upeti sebagai tanda takluk kepada

pemerintah penjajah Belanda selama masa 236 tahun (1669 – 1905). Inilah

hak khusus Bone yang mungkin tak dimiliki oleh kerajaan lainnya, dan

diperbaharui setiap kali pergantian Gubernur Jendral hingga berakhir

pada pecahnya Perang Bone tahun 1905. Perang yang berlangsung selama

lima bulan di masa pemerintahan Arumpone LaPawawoi Karaeng Sigeri

Matinroe ri Jakarta ini kemudian menamatkan riwayat persekutuan sejati

Bone-Belanda sepanjang nyaris 30 windu ini.

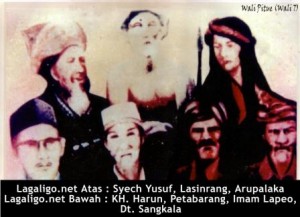

Wali Pitue Bugis (sumber la galigo net)

Arung Palakka, sosok kontroversial yang

berada di antara dua sisi sejarah ini memang semacam perekat tiga

generasi. Dengan persekutuan yang dirintis melalui Speelman, ia bisa

menjaga kedaulatan Bone hingga awal abad ke-20. Yang lebih hebat lagi

adalah bahwa Arung Palakka yang sejatinya tak pernah terbersit kronik

persentuhannya dengan agama Islam, kelak ditahbiskan sebagai salah satu

Wali Pitue tanah Bugis. Mungkin meminjam “mitos” yang mirip dengan Wali

Songo, dimasukkannya Arung Palakka sebagai salah satu tokoh wali sufi

kemudian mengekalkan ketokohannya, sekaligus mencoba membersihkan

tangannya yang penuh lumuran darah kekerasan bahkan saudara

seperjuangannya Arung Bakke yang tewas dipenggalnya di Mandar. Di luar

segala kontroversinya, Arung Palakka wajar dikagumi sebagai salah satu

tokoh yang berpengaruh luas dan teramat panjang di lintas masa peradaban

Bugis dan Indonesia.

sumber:/legendanusantara.wordpress.com

Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu nusa

yang berarti “pulau” dan antara yang berarti “luar”. Nusantara digunakan

untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). Perkataan Nusantara kita

dapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara

pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258

Saka/1336 M) yang tertulis di dalam Kitab Pararaton (Raja-raja):

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah

Mada, “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun,

ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda,

Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

(Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah

Mada, “Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa.

Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda,

Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.)

- Gurun = Nusa Penida

- Seran = Seram

- Tañjung Pura = Kerajaan Tanjungpura, Ketapang, Kalimantan Barat

- Haru = Sumatra Utara (ada kemungkinan merujuk kepada Karo)

- Pahang = Pahang di Semenanjung Melayu

- Dompo = Dompu, sebuah daerah/kabupaten di pulau Sumbawa

- Bali = Bali

- Sunda = Kerajaan Sunda

- Palembang = Palembang atau Kerajaan Sriwijaya

- Tumasik = Singapura

Dapat dikatakan penamaan nusantara ini adalah berdasarkan sudut pandang

Majapahit (Jawa), mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang pasti untuk

menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia).

Sebutan Nusantara pernah coba dihidupkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk

mengggantikan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie), namun setelah

disetujuinya penggunaan sebutan Indonesia oleh Kongres Pemuda Indonesia (dalam

Sumpah Pemuda) tahun 1928, sebutan Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk

menyebut kepulauan Indonesia.

Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu indo/indu

yang berarti Hindu/Hindia dan nesia/nesos yang berarti pulau.

Sejarah dan Journal of Arti Nama Indonesia (diringkas dari Wikipedia)

Orang yang pertama kali memperkenalkan nama Indonesia adalah orang Inggris

bernama George Samuel Windsor Earl dalam tulisannya yang berjudul “On the

Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations”

pada tahun 1850 di the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA),

terbitan Singapura.

Dalam

tulisan tersebut Earl mengusulkan dua alternatif nama untuk menggantikan

sebutan Hindia (Indie/India), yaitu Malayunesia dan Indunesia. Earl sendiri

lebih menyukai menggunakan sebutan Malayunesia mengingat bahasa pergaulan (lingua

franca) di kepulauan ini adalah bahasa Melayu. Selanjutnya Richardson Logan

mengambil nama Indonesia dari Earl dan untuk alasan kenyamanan pelafalan, ia

mengganti huruf u menjadi

o. Untuk pertama kalinya

nama Indonesia muncul di dunia internasional melalui tulisan Logan

di JIAEA (1850) yang berjudul “The Ethnology of the Indian Archipelago”.

Tahun 1884 Adolf Bastian dari

Universitas Berlin menerbitkan buku sebanyak lima volume dengan judul Indonesien

oder die Inseln des Malayischen Archipel (Indonesia atau Pulau-pulau di

Kepulauan Melayu). Buku inilah yang membuat nama Indonesia menjadi popular di

kalangan cendekiawan Belanda, sehingga membuat sebagian kalangan salah mengira

bahwa nama Indonesia diciptakan oleh Bastian, padahal ia mengambil istilah

tersebut dari tulisan-tulisan Logan. Pada akhirnya istilah Indonesia tersebut

sampai ke tangan orang-orang Indonesia pada awal abad ke-20 dan menjadi

indentitas bagi sebuah bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan

Belanda.

Langganan:

Komentar (Atom)